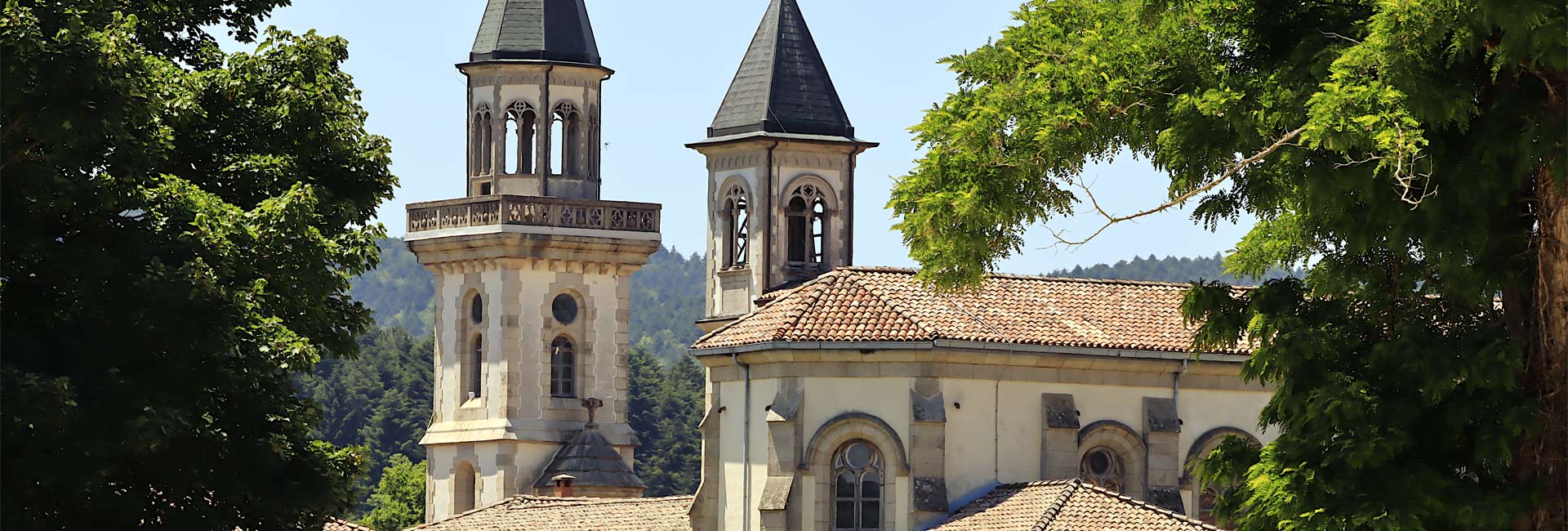

“Inizia la scoperta delle Terre di Pisa da Piazza dei Miracoli, annoverata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, grazie ad autentici “miracoli” di architettura come il Battistero, il Camposanto Monumentale, la Cattedrale e la Torre Pendente. Il punto di partenza ideale per addentrarti nella città che è stata non solo una delle quattro Repubbliche Marinare ma anche culla dell’arte già prima del Rinascimento. Pisa vanta un interessante centro storico con la splendida Piazza dei Cavalieri, chiese in stile romanico pisano, lo scenario dei Lungarni dove si affacciano bellissimi palazzi, le mura medievali, una ricca offerta culturale tra cui il Museo delle Navi Antiche, Palazzo Blu, i Musei Nazionali di Palazzo Reale e San Matteo, il Sistema Museale di Ateneo, il murales di Keith Haring. Il percorso nelle Terre di Pisa continua raggiungendo luoghi di grande valore storico artistico come San Miniato, la città dei due imperatori lungo la Via Francigena, come Volterra, uno scrigno che conserva importanti testimonianze dell’epoca medievale, romana ed etrusca, oppure come il gioiello architettonico e spirituale della Certosa Monumentale di Calci. Sparsi tra mare e colline si incontrano tanti borghi spesso sconosciuti, con le loro storie e le loro orgogliose identità. Un susseguirsi di pievi romaniche e chiese, rocche e castelli, ville e dimore storiche, che hanno segnato la storia del territorio, spesso teatro di lotta nel Medioevo tra le città toscane.

Se ami la bellezza in tutte le sue forme subirai il fascino delle opere degli artigiani delle Terre di Pisa. È propria di queste terre la lavorazione dell’alabastro, una tradizione che risale a 2500 anni fa quando Volterra era città stato etrusca. Grazie ai commerci della Repubblica Marinara di Pisa nel Mediterraneo si è diffusa lungo il corso dell’Arno la complessa e raffinata lavorazione della ceramica artistica che in ogni località ha sviluppato una scuola e uno stile unico. Le Terre di Pisa brillano anche nella lavorazione del cuoio. L’economia del Distretto di Santa Croce sull’Arno si sviluppa intorno alle concerie capaci di soddisfare la domanda sempre più esigente del mercato dell’alta moda e del design. Ai prodotti conciari sono strettamente legati quelli delle calzature e della pelletteria che si contraddistinguono per il loro inconfondibile artigianato “made in Tuscany”. Nelle Terre di Pisa, a Pontedera è stato inoltre realizzato lo scooter che ha rivoluzionato la mobilità urbana in tutto il mondo: la Vespa. Inserisci la visita del Museo Piaggio nel tuo itinerario di viaggio per ripercorrere la storia di un mito del made in Italy.

Un territorio dove le bellezze artistiche e naturali fanno da cornice ai profumi e ai sapori della buona tavola che, assaporati nei ristoranti o in occasione dei tanti appuntamenti enogastronomici, rendono il soggiorno nelle Terre di Pisa ancora più piacevole. Avventurati lungo la Strada del Vino delle Colline Pisane o la Strada dell’Olio dei Monti Pisani, accompagnato dai filari delle viti, dal verde degli ulivi e dal giallo dei campi di grano. Scopri i prodotti enogastronomici della cultura toscana: il vino rosso DOC Terre di Pisa, il vin santo del Chianti, l’olio extravergine di oliva IGP Toscano, il tartufo bianco, la pasta artigianale, il pecorino toscano DOP e quello delle Balze Volterrane. Visita le cantine più moderne e quelle tradizionali, assapora l’olio extravergine di oliva, gusta il prezioso tartufo bianco, non privarti dell’ottimo pescato, accompagnato dai pinoli delle pinete del Parco di San Rossore, della dolcezza del miele di spiaggia, delle varietà dei frutti e dei formaggi prodotti in queste terre. Ritroverai i veri sapori del territorio nelle botteghe artigianali dei paesi: nelle macellerie dove non mancano il cinghiale e il Mucco Pisano, dai verdurai che presentano le primizie di stagione, nei panifici o nelle pasticcerie in cui comprare il pane sciocco o l’originale “torta co’ bischeri” e, infine, in pizzeria dove ordinare un pezzo di “cecìna”, lo street food pisano.

Le Terre di Pisa sono caratterizzate da una ricchezza di aree verdi e riserve naturali protette, in cui immergersi per una vacanza lontano dallo stress. Un territorio bello per natura, che alterna vari ecosistemi: le dune sabbiose e la macchia mediterranea del litorale, la fertile pianura dell’Arno, l’ambiente umido del Padule di Bientina e i boschi delle Cerbaie, i dolci rilievi del Monte Pisano, le verdi colline della Valdera, gli aspri calanchi delle Balze Volterrane, le Riserve naturali dell’Alta Val di Cecina, fino allo spettacolo geotermico unico di fumarole e soffioni nella Valle del Diavolo. Ritrova la serenità dello spirito lungo l’antica Via Francigena che i pellegrini medievali percorrevano per raggiungere Roma verso la Terrasanta. Godi del verde del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, ma vivi anche il mare blu del litorale con spiagge attrezzate, il porto turistico di Marina di Pisa, i campi da golf e la pineta di Tirrenia, la lunga spiaggia bella e selvaggia di Marina di Vecchiano. E per gli amanti del benessere e del relax niente di meglio che una sosta alle Terme di Casciana o ai Bagni di Pisa a San Giuliano Terme per rigenerarsi e rimettersi in forma.

Vivi l’intensità delle tradizioni del Giugno Pisano: quella della Luminara la sera del 16 giugno sui lungarni illuminati da oltre 100.000 lumini oppure del Gioco del Ponte con i combattenti che sul Ponte di Mezzo danno vita ad una sfida spettacolare preceduta da un corteo storico di oltre 700 figuranti. Spettacolo e divertimento tutto l’anno e per tutti i gusti nelle Terre di Pisa. Non perdere il Concerto di Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio nella sua Lajatico, la Settimana Medievale di Volterra in agosto, la Mostra mercato del tartufo bianco di San Miniato a novembre. Terredipisa.it sarà la tua guida per scoprire queste terre autentiche di Toscana”.

© Terre di Pisa. Testo tratto dal portale www.terredipisa.it