Lungo le vie consolari dell’Antica Roma si faceva la storia. Letteralmente. Accadde anche nella Valle dell’Esaro, strategica via di collegamento tra la costa ionica e tirrenica della Calabria, dove si incrociavano l’antica Via ab Regio ad Capuam (poi da metà del II sec. a.C. Via Annia-Popilia) e le Vie Istmiche, di collegamento fra costa orientale e occidentale della Regione. Al centro della Valle, non potevano quindi che sorgere luoghi di importanza altrettanto strategica, primo tra tutti San Marco Argentano. Antica colonia della potente Sibari, fu base di Roberto il Guiscardo, che la trasformò in un’autentica “città normanna” ricca di monumenti che ancora oggi testimoniano il suo passaggio. A questo peso politico-militare, si aggiunse poi quello religioso, con la costruzione, sempre per volere del Guiscardo, dell’Abbazia di Santa Maria della Matina, monastero benedettino e poi cistercense da cui partì l’abate Ursus, ispiratore dell’Ordine dei Cavalieri Templari. Un’altra leggenda narra anche che gli stessi monaci di Matina, giunti a Gerusalemme per la prima crociata, fondarono niente meno che l’Ordine di Sion. E se ancora non basta, l’Abbazia calabrese ha molte analogie architettoniche e artistiche con quella di Orval in Lussemburgo. Inutile dire che studiosi e scrittori stile Dan Brown troverebbero in questi luoghi pane per i loro denti…

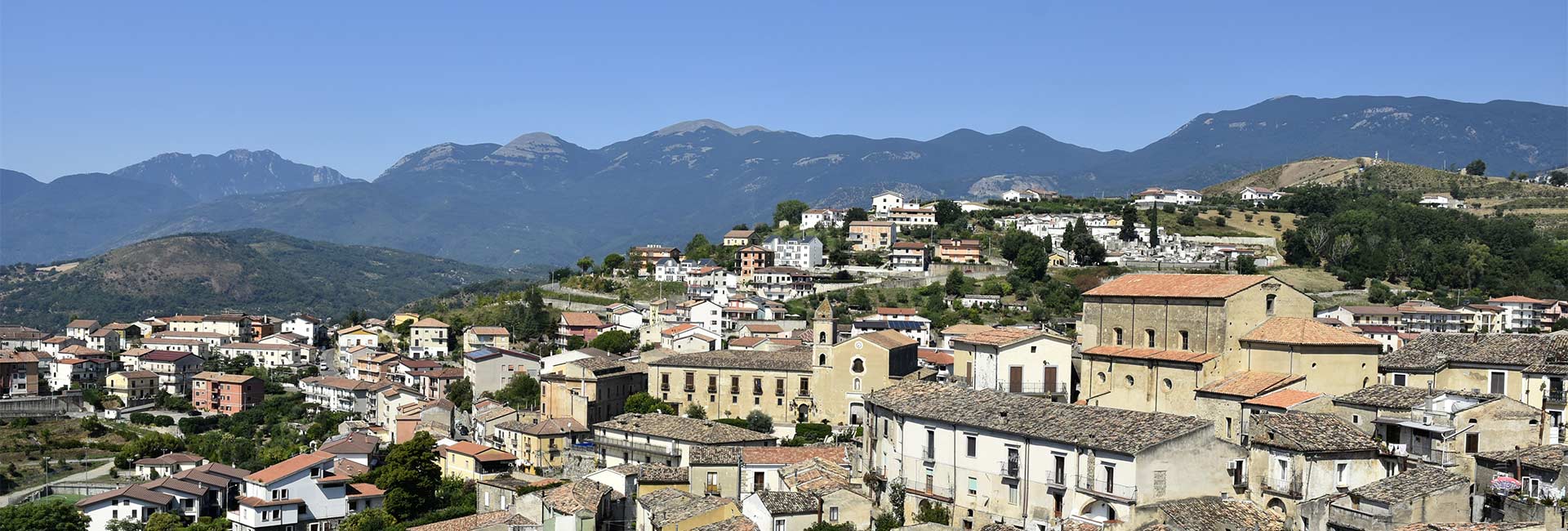

Poco più a est, la Valle dell’Esaro custodisce il borgo considerato la “culla del Rinascimento” calabrese, Altomonte, fra i “Borghi più belli d’Italia”, con la Chiesa della Consolazione, vero modello di arte gotico-angioina, e il Castello, normanno come la Casa-torre dei Pallotta. Il tutto con scorci che aprono sul Pollino, sulla piana di Sibari e il Mar Ionio. Nei pochi chilometri che separano San Marco da Altomonte, vicino a Roggiano, si possono visitare gli scavi archeologici che mostrano i resti di antiche ville romane, ulteriore segno di quanto per queste valli si facessero affari, politica, arte.

Oggi, a portare avanti il nome di Roggiano c’è qualcosa di più prosaico, il peperone roggianese, proposto essiccato – i pipazzi cruschi – e la pregiatissima qualità di olive, la roggianella.